Chi non conosce questa filastrocca che inizia con “Veneziani gran signori…”!

Eppure se andate a cercare quella originale, quella completa, con lessico o linguaggio giusto…non la troverete mai… perché non esiste!

Difficile se non impossibile individuarne la paternità: nel tempo la filastrocca “vox populi” si è modificata, completata e conseguentemente ne esistono molte di varianti.

Ci sono testi che ne parla come proverbio o come sfottò, altri ne riportano solo in parte, altri con un lessico diverso.

Se poi cerchiamo la traduzione dal dialetto all’italiano troviamo differenze sostanziali; e se infine ci addentriamo nella spiegazione…ci perdiamo in svariate ipotesi.

Una parte, le prime celebri quattro strofe, si trova già scritta nel ‘500 dal drammaturgo e attore veneto Angelo Beolco detto Ruzante (nato a Padova, o forse a Pernumia, circa nel 1496 e morto a Padova il 17 marzo 1542), in una lettera al suo Serenissimo Doge Andrea Gritti.

Non si sa se abbia raccolto le voci del popolo. Sicuramente la vox populi nel tempo modificò la filastrocca più volte passando per le varie culture del Veneto ed infine la completò e la portò ai giorni nostri.

Molti autori che riportano su Internet questa filastrocca fanno un riferimento generico alla vox populi raccolta da una ricerca del “Montaldi”. Penso facciano riferimento a Danilo Montaldi (Cremona 1929- Val Roia 1975)scrittore, sociologo, saggista e politologo italiano; non ne sono sicuro non avendo trovato traccia nella mia ricerca.

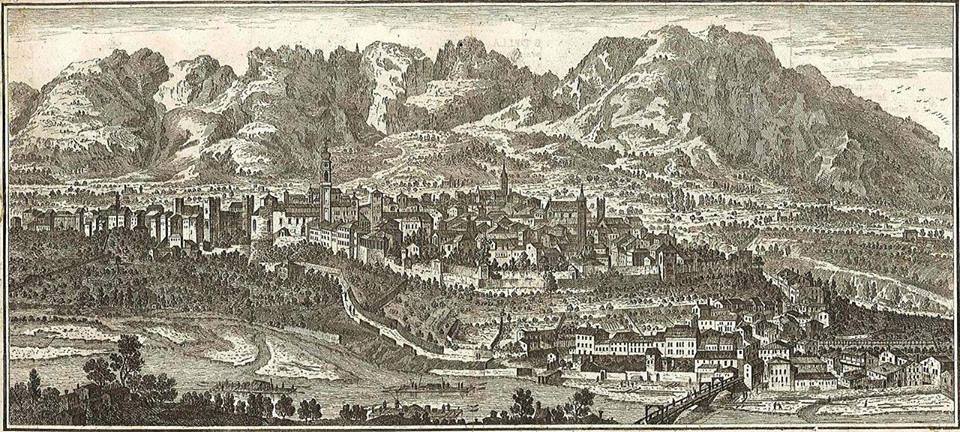

Certamente è un detto che ha trovato una sua prima completezza nel 1500 perché coinvolge tutte le città che, in quel periodo, erano possedimenti della Repubblica di Venezia al massimo della sua espansione.

La versione completa è presente per la prima volta nella Raccolta di Proverbi Veneti di Cristoforo Pasqualigo, studioso della paremiologia veneta, pubblicata nel 1857, ristampata nel 1879 fino all’edizione definitiva del 1882 dove raccoglie e commenta oltre 8 mila proverbi e motti di tutto il Veneto. Il proverbio inoltre è ricordato, nel recentissimo “Veneti”, Ulderico Bernardi.

Ciò significa che questo tormentone ha attraversato per quattro secoli popolazioni venete diverse fra loro, con diversità anche nei termini dialettali, a cui ognuno dava interpretazioni che gli convenivano per sfottò o per proprie ricerche storiche.

Non c’è da meravigliarsi quindi se le versioni sono un po’diverse e le traduzioni e spiegazioni siano diverse.

Dopo una raccolta di tutte queste versioni sono arrivato alla conclusione che quella più completa e con il lessico più corretto sia la seguente:

Venessiani gran signori

Padoani gran dotori

Visentini magna gati

Veronesi tutti mati

Udinesi, castelani,

col el cognome de furlani

Trevisani pan e tripe

Rovigoti, baco e pipe

i Cremaschi, fa cogioni

i Bressan, tagiacantoni

ghe n’è anca de più tristi

i Bergamaschi brusacristi!

e Belun? Poreo Belun

te sé proprio de nisun»

Rispetto a questa versione, c’è una variante significativa, che riguarda Treviso e Rovigo con una zonta (aggiunta) di Mantova, unica città che non è stata sotto il dominio della Serenissima ma il cui Ducato era fedelissimo alleato a Venezia, e che recita:

Venessiani gran signori

Padoani gran dotori

Visentini magna gati

Veronesi tutti mati

Udinesi, castelani,

col el cognome de furlani

Trevisani radicioni

Bergamaschi brusacristi

Mantovani tuti tristi

e co Rovigo no me intrigo

La prima domanda che sorge spontanea è: perché sono state evidenziate nei secoli queste caratteristiche precise per ciascun abitante delle provincie venete? Perché i veronesi sono tuti mati? E perché i vicentini si dice che sono “magnagati”?

Bisogna compiere un viaggio nella storia, una ricerca minuziosa sul territorio per rispondere a questa e molte altre domande sui veneti; sono state raccolte diverse storie che spiegano il perché di queste attribuzioni e perché sono diventate in alcuni casi dei blasoni. Storie che tessute insieme a molte canzoni originali danno vita ad uno spettacolo teatrale della commedia dell’arte di Goldoni, che parla di territorio, di vizi, virtù, cucina, abitudini, modo di essere e di esprimersi dei veneti. E che permette a chi non li conosce di capirli meglio e apprezzarli e a chi ci è nato, come me a Venezia, di essere orgoglioso delle proprie radici.

Le spiegazioni di questa scherzosa filastrocca che alcuni autori, peraltro sconosciuti, dicono recitata dai mercanti veneziani sulle varie componenti veneto-padane della Repubblica di Venezia, non sono univoche ma hanno sempre una spiegazione che evidenziano le caratteristiche delle città venete che la filastrocca enuncia e che spesso è affascinante e soprattutto carica di valore storico e culturale. In alcuni casi ne è diventato il blasone popolare e come tale definisce l’identità di quel popolo e di quella città.

Ho pensato quindi sia utile prendere ogni verso e riassumere le spiegazioni che si ritengono più significative mettendo quella che si ritiene più veritiera accanto a quella più frequente cercando eventuali riferimenti storici e condirla eventualmente con altre palesemente scherzose o fantasiose.

I veneziani erano così definiti in quanto originari della “Serenissima Signoria”.

Nella Repubblica di Venezia era il supremo organo di rappresentanza della sovranità ed era inoltre il termine con cui la stessa veniva designata.

Venezia è stata senza dubbio una delle potenze commerciali più grandi del Mondo. La sua aristocrazia, e il mecenatismo che si viveva in città, hanno reso in tutto il mondo l’idea dello splendore estetico, economico, culturale.

Venezia città di fasti, lusso sia nell’architettura civile che religiosa ma anche privata.

C’è un’altra spiegazione che non è in contraddizione con quanto evidenziato sopra ma può essere aggiunto e tratta il carattere peculiare del veneziano: vuole sempre avere un’immagine da signore: o sparandole grosse (mi so el mejo! So tuto mi!) o se ha soldi spendendoli per far vedere la propria grandezza (che non significa sperperare) e di questo ne sono testimoni la grandezza e magnificenza dei suoi palazzi costruiti dalle varie famiglie patrizie veneziane sempre in competizione per chi lo aveva più suntuoso.

Insomma, i veneziani si sono sempre sentiti al centro del mondo tanto che, ancor oggi, sono soliti dire:

“Se no ghe fosse el ponte el mondo sarìa un’ìsoea!”

Cioè: se non ci fosse il ponte (il ponte è quello “della libertà” che collega la terraferma con Venezia) il mondo sarebbe un’isola!

Venessia Caput Mundi!!!

Padova è la sede di una delle più antiche e prestigiose Università: una delle prime in Europa e una delle più longeve al mondo.

E’ nata nel 1222 in seguito al massiccio spostamento di alunni e professori provenienti dall’Università di Bologna spinti dallo spirito di libertà di cultura e di espressione tanto che adottarono il motto “Universa Universis Patavina Libertas” (“La Libertà di Padova è Universale e per Tutti”) che ha caratterizzato da allora l’Università.

Fino al 1399 si studiano diritto civile e diritto canonico oltra a teologia; in seguito venne creata l’Università degli artisti che comprendeva sudi di astronomia, dialettica, filosofia, grammatica, medicina e retorica.

Ma è con la sottomissione di Padova al dominio veneziano dopo la conquista del 1405 (ufficialmente il 3 gennaio 1406) con la distruzione della dinastia carrarese che l’università patavina vide il definitivo lancio verso la completa consacrazione.

Di fatto, l’Università di Padova divenne l’Università della Repubblica di Venezia ottenendo da questa il monopolio universitario dello Stato della Serenissima fino alla sua caduta nel 1797.

L’intervento veneziano si manifestò a più livelli: nomina dei rettori (podestà e capitano) nominati ed inviati dalla città lagunare con ampi poteri di controllo; finanziamento costante dell’Università che nei fatti provocò l’esclusione di qualsiasi forma di intervento del Comune di Padova sull’Università anche in merito al controllo sulla scelta del corpo docente che Venezia faceva provenire anche dall’estero intervenendo così anche sull’organizzazione dell’università stessa.

Tutto questo comportò effetti evidenti: il bacino d’utenza era particolarmente variegato conseguenza della presenza di illustri docenti di fama internazionale annoverando studenti tedeschi, inglesi, borgognoni, spagnoli, ungheresi, polacchi, dalmati, greci, portoghesi, oltre agli italiani di tutte le regioni. .

Fra i docenti si segnala Girolamo Fabrizi detto l’Aquapendente che il 15 gennaio 1595 inaugurò il Teatro Anatomico, il primo del genere al mondo.

È in questa struttura che, grazie al lavoro di medici celebri come Giovanni Battista Morgagni, si fonda in Europa l’insegnamento della moderna patologia.

Tra il 1592 ed il 1610 insegnò a Padova Galileo Galilei che imprime una svolta fondamentale allo studio dell’astronomia.

Fra gli alunni celebri si annoverano: Nicolò Copernico, Pico della Mirandola, Giacomo Casanova, Ugo Foscolo, Carlo Goldoni.

Nel 1678 il Sacro Collegio dei filosofi e medici concede la prima laurea al mondo a una donna, la patrizia veneziana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia: laurea in filosofia; a onor del vero, il padre chiese che la figlia potesse laurearsi in teologia ma il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose duramente, in quanto riteneva “uno sproposito” che una donna potesse diventare “dottore”, perché avrebbe significato «renderci ridicoli a tutto il mondo”.

Non per ultimo, nel 1629 viene costruita la prima biblioteca universitaria italiana, con sede nella Sala dei Giganti.

Ancora oggi all’Università si rifanno numerose tradizioni tipicamente padovane: una di queste è il “papiro” di laurea; un’altra sempre in concomitanza con il raggiungimento dell’alloro, è la canzone “dottore, dottore…dottore del buso del cul…vaffancul, vaffancul” per sbeffeggiare il neo-laureato.

Per questo sono orgoglioso di essermi anch’io laureato nel 1980 a Padova in Scienze Statistiche Economiche la cui Facoltà aveva sede in via del Santo.

Fiumi di inchiostro sono stati versati su questa caratteristica distintiva Vicenza.

Si deve peraltro dire che il consumo alimentare di felini, cani e addirittura topi, era abbastanza comune nelle città medioevali e rinascimentali quando venivano assediate da eserciti nemici ed ed il popolo era portato alla fame; quindi non solo a Vicenza.

Nonostante ricerche storiche ed argute riflessioni in proposito, non si è mai giunti ad una vera e propria risoluzione della questione del perché si associ la città di Vicenza a questa pratica ma ci sono almeno tre versioni credibili, supportate da documentazione, con alcune varianti un po’ più fantasiose.

La prima vede nel 1698 la città di Vicenza invasa da migliaia di topi tanto da dover chiedere a Venezia di provvedere a forniture di gatti, che anche lei importava specie dall’oriente.

E qui ci sono delle aggiunte e varianti divertenti: una recita che gli animali non venivano restituiti e non perché se li mangiassero ma perché a nessuno interessava ricatturare i gatti per rimandarli indietro.

Fu quindi necessario da parte delle autorità cittadine vicentine richiedere più volte a Venezia questo servizio tanto che un doge, irritato per la faccenda esclamò: ” Ma cossa ghe feo co sti gati, li magneo? ” ovvero “Cosa ci fate con sti gatti, ve li mangiate?”;

Una seconda variante ancora più divertente racconta che quando i vicentini incaricati al prelevamento arrivarono nella città di Venezia si presentarono dicendo: “Sémo queli che se vegnii pai gati” (Siamo quelli venuti per i gatti) ed i veneziani, di rimando: “Ben, fermeve intanto a magnar un bocon che i gati se quasi pronti” (Va bene, fermatevi intanto a mangiare un boccone che i gatti sono quasi pronti). Con l’intenzione di fare una burla, servirono loro un “conicio in tecia” (coniglio in tegame), ma la leggenda dice che avessero cucinato dei gatti.

I vicentini gradirono ed una volta svelato il fatto, non se la presero a male e ripartirono per Vicenza dove liberarono i gatti che sconfissero in breve tempo l’orda dei topi.

Quando, a causa della carestia di quel momento o al fatto che Vicenza fosse realmente la città più povera della Repubblica di Venezia, gli incaricati rivelarono quello che era successo a Venezia, sembra che da quel momento i vicentini si siano messi a mangiare le povere bestie.

Un’altra versione si basa sul fatto che storicamente Vicenza ha avuto comunque sempre la fama di una città piena di gatti, che li mangiassimo o meno. Tanto che un esponente della poesia maccheronica dei primi del XV secolo, Teologo Folengo detto anche Limerno Pitocco, descrive Vicenza come “plena gatellis”, ossia piena di gatti, e racconta che durante la Repubblica di Venezia, la città avesse appunto bisogno di gatti per debellare i tanti topi che popolavano le strade, portatori di peste, e che i Vicentini inviarono in soccorso i loro gatti, in grande quantità. Per ringraziare i Vicentini di questo dono, i Veneziani organizzarono una grande festa con un grande banchetto, ma cucinando per i Vicentini proprio i gatti!

Un’altra versione fa risalire il detto non a motivi culinari, ma ad origini storiche. Nel 1509 la Padova dei Carraresi fu attaccata dalle truppe della lega di Cambrai, di cui facevano parte anche i Vicentini, i quali utilizzavano una macchina da guerra conosciuta come “il gatto”. Ma i Padovani, per sfottere i Vicentini, appesero una lancia sulle mura della città, con una gatta appesa, in segno di disprezzo. Da qui il detto che i Vicentini fossero dei magni gatti, anche perché poi i Vicentini, un po’ per vendetta, iniziarono a pubblicizzare un piatto: il loro “gatto alla vicentina”, che non si sa se esista davvero.

Una ulteriore versione sull’origine del detto che lega indissolubilmente i vicentini ai gatti c’è quella sostenuta dal cultore di cose vicentine Emilio Garon, che, in un articolo del Giornale di Vicenza del 14 maggio 2006, fa riferimento a “una teoria di origine fonetica”; nei dialetti locali veneti simili ma diversi fra le città, per dire “hai mangiato” in dialetto veneziano si pronunciava “ti ga magnà”, in padovano “gheto magnà”, mentre nel dialetto antico vicentino si affermava “gatu magnà”.

Questa pronuncia – sottolinea Garon – diede probabilmente origine al soprannome di “magnagatu” o “magnagati” dato in senso spregiativo ai vicentini.

Che i veneziani avessero il gusto di affibbiare soprannomi con la desinenza “magna” è noto: indicavano come “magnagiasso” certi pescatori, davano dei “magnamaroni” ai ruffiani, dei “magnacarta” agli scribacchini, dei “magnamocoli” alle persone bigotte, e dei “magnamerda” a un qualsiasi individuo oggetto di disprezzo.

Oltre a queste tre versioni credibili con le loro varianti, ci sono altre spiegazioni meno gettonate: una è dovuta a Jerome Lalande, un francese che dirigeva l’Osservatorio astronomico di Parigi e che nel 1765 visitò una Vicenza diversa da come la conosciamo oggi.

Scriveva che i vicentini erano montanari selvatici e violenti al punto che quell’anno c’erano stati in provincia 300 omicidi su 200mila abitanti circa e che per questa loro rissosità si diceva «vicentini, cani e gatti» oppure «magnagati».

Un’altra fa riferimento all’antica famiglia vicentina dei Barbarano che già dal 1200 erano detti “Gati” o “Goti” forse in memoria dell’origine barbarica della stirpe, ma non spiega perché si passa a “magnagati”.

Anche per la spiegazione di questa caratteristica ci sono varie versioni: una fa riferimento ad una festa, un’altra ad un vento, l’ultima, la meno credibile, fa risalire il detto alla presenza di due grandi manicomi, uno a San Giacomo e uno a Marzana.

Quella che fa riferimento ad una festa attribuisce il “tutti mati” per il comportamento degli abitanti di Verona durante la festa del ” Bacanal del Gnoco “, che si svolge a carnevale, il venerdì grasso.

Tra le bizzarrie che si potevano annoverare durante il Carnevale si contano varie manifestazioni fra cui una sfilata di animali vari sellati o vestiti in vari modi (maiali, oche, asini, galline ecc.).

I più antichi scritti fanno risalire la festa al 1208 quando Ezzelino II da Romano, dopo la vittoria sui Guelfi, indisse una “Festa di tutto il popolo”. Altre fonti scritte parlano di una prima festa, chiamata Vendri Cascolar, organizzata nel 1405 quando in segno di devozione alla Repubblica Serenissima, venne ripristinata la processione del Carroccio di San Zeno, dopo due secoli di fermo.

L’ipotesi più accreditata però è quella legata ad eventi più tragici: tra il 1520 e il 1531 mentre la città di Verona era stremata sotto assedio dei lanzichenecchi, un inondazione dell’Adige peggiorò ulteriormente la situazione, provocando una pesantissima carestia.

I cittadini dello storico Quartiere di San Zeno, il 18 giugno, assaltarono i forni alla ricerca di pane e farina. A tranquillizzare il popolo pensò un gruppo di cittadini, tra cui spiccava il ricco medico Tomaso da Vico, regalando provviste e viveri alle famiglie più povere.

Ogni venerdì, appoggiati ad un tavolo in pietra, offrivano gnocchi fatti di acqua e farina.

La grande Pietra del Gnoco su cui veniva disposto il banchetto, è ancora visibile davanti alla Basilica di San Zeno.

Nel suo testamento, Tomaso da Vico dispose che venisse organizzato una volta l’anno un grande baccanale, durante il quale offrire alla popolazione del quartiere di San Zeno, vino e cibo: in particolare gli gnocchi.

Da allora il venerdì di carnevale venne chiamato Vendri Gnocolar e la rappresentazione del benefattore divenne la maschera del Papà del Gnoco.

Il Papà del Gnoco è rappresentato come un anziano signore con capelli e barba lunghi e bianchi; porta un buffo cappello rosso con tanti sonagli a forma di gnocco e indossa un vestito color nocciola e un mantello rosso e naturalmente impugna orgogliosamente uno scettro a forma di forchetta con infilzato un grande gnocco.

Non molti sanno che è la più antica Maschera d’Europa di cui si hanno fonti scritte certe.

Il Papà del Gnoco si muove a piedi oppure a cavallo di “un ciuco bardato in guisa bizzarra e ridevole” come descritto in un testo del 1759.

La grande sfilata allegorica per le vie del centro storico di Verona, si tiene ancor oggi l’ultimo venerdì di carnevale, chiamato tuttora Vendri Gnocolar.

Nel 2021 sarà distribuito l’album del Carnevale intitolato “Veronesi tuti mati”.

Riferimento ad un vento: sembrerebbe che il detto si riferisca all’aria frizzantina che soffia spesso dal Monte Baldo la catena montuosa che divide la valle dell’Adige dal lago di Garda; non a caso un tipo originale o stravagante è definito “uno spirito montebaldino”.

Va precisato che nella parlata popolare veneta quando si dà del “mato” non si vuole affermare che una persona è malata di mente: al contrario si sottintende una certa ammirazione per chi ha delle idee brillanti e geniali, anche se spesso accompagnate da un comportamento un po’ al di fuori del normale.

Traduzione: Udinesi con il cognome dei Friulani.

Il blasone fa riferimento al Castello di Udine che sorge alla sommità del colle medesimo ed è un imponente edificio cinquecentesco, simbolo della città che porrebbe i cittadini di Udine come fieri castellani.

Ma gli stessi cittadini sono contemporaneamente anche friulani o furlani cioè provenienti dal Friuli e i furlani erano spesso presi in giro e canzonati dagli altri veneti: tipico il detto

“pansa tete e cul la xe la dota del friul”

Traduzione “pancia seno e culo sono le caratteristiche del friulano”

L’origine del colle del Castello, un significativo rilievo al centro della pianura friulana, è quasi sicuramente dovuto all’accumulo dei detriti nel corso dei secoli. C’è però una leggenda che si tramanda da secoli sulla sua origine: si narra che quando Attila nel 452 saccheggiò Aquilea, al tempo una delle più grandi città dell’ Impero Romano, per godersi lo spettacolo da Udine, ordinò ai suoi soldati di costruirgli un’altura.

Ciò fu fatto riempiendo di terra gli elmi di ogni soldato che, buttata tutta in uno spiazzo al centro della cittadella, diede origine al colle che oggi domina la città.

La prima notizia documentata della presenza di un edificio sul colle è del 983: in quell’anno, il castrum, una fortificazione militare, viene donato dall’imperatore Ottone II al Patriarca di Aquilea Rodoaldo

Nel 1420 il Friuli fu annesso alla Repubblica di Venezia.

L’edificio odierno sorge al posto di una fortezza costruita dagli stessi Patriarchi di Acquilea, e distrutta dal terremoto del 1511. La costruzione della struttura oggi visibile ha avuto inizio nel 1517; i lavori durarono oltre 50 anni, e l’ultima fase vide la partecipazione di Giovanni da Udine, allievo di Raffaello e, dopo la sua morte, di Francesco Floreani. Di Giovanni da Udine sono le rifiniture esterne e le decorazioni del Salone del Parlamento, completate poi dal Floreani.

Nel Salone del Parlamento si riuniva il Consiglio della Patria del Friuli, uno dei primi esempi di parlamento al mondo, durato fino alla fine della Serenissima e quindi all’occupazione napoleonica del 1797

Questo attributo fa riferimento al fatto che Treviso era un territorio molto povero e l’unico piatto di carne che poteva permettersi era la trippa cioè lo stomaco del bovino e del suino.

La tripa era un piatto tipico di Treviso; famoso il detto:

Pan Padovan, vin vicentin, carne furlana e tripe Trevigiane

Pur essendo un piatto molto povero, le trippe, che sono delle frattaglie chiamate anche quinto quarto perché costituiscono tutto ciò che non rientra nei quattro tagli principali (anteriori e posteriori) dell’animale, sono un alimento magro, ricco di proteine ad alto valore biologico.

Treviso era una delle città preferite dalla Serenissima ed è la prima grande città che si donò spontaneamente a Venezia (la seconda fu Vicenza).

Venezia ricambiò questa fedeltà non solo offrendo una pace duratura, ma una crescita, diremmo oggi, con una forte sostenibilità ambientale dopo secoli di disboscamenti e depauperamento del territorio.

La Repubblica Serenissima, aveva la necessità di conservare foreste produttive ed efficienti anche sotto il profilo idraulico, che servivano per fornire legname all’Arsenale.

La Serenissima cercò quindi, di conservare le foreste che rimanevano ancora intatte nei suoi possedimenti, dedicando particolare attenzione alla selvicoltura e perfezionando sistemi di gestione forestale paragonabili ad alcuni di quelli ancora oggi in uso.

Venezia ricambiò questa fedeltà non solo offrendo una pace duratura, ma una crescita, diremmo oggi, con una forte sostenibilità ambientale dopo secoli di disboscamenti e depauperamento del territorio.

La Repubblica Serenissima, aveva la necessità di conservare foreste produttive ed efficienti anche sotto il profilo idraulico, che servivano per fornire legname all’Arsenale.

Oggi sappiamo che la causa di questi fenomeni deriva dalle intense deforestazioni, soprattutto in montagna; ma allora nessuno sembrava in grado di collegare fenomeni che distavano anche centinaia di chilometri l’uno dall’altro, dalla montagna alla pianura.

Soltanto Venezia fece eccezione, dando organicità, pur se gradualmente, a un disegno di governo accorto e onnicomprensivo dei suoi possedimenti, che prevedeva anche la tutela e la valorizzazione dei boschi e del territorio forestale.

Venezia anticipò il principio moderno della sostenibilità. Verso la fine del 1500 era ormai comune infliggere pesanti condanne a chi avesse abbattuto alberi d’ogni specie, anche peri o meli coltivati negli orti, senza averne ricevuto il permesso.

Il Bosco del Cansiglio, a cavallo fra Treviso Belluno e Pordenone, fornì, per quasi tre secoli, alla Casa dell’Arsenale i fusti di faggio coi quali si costruivano i lunghi remi delle galee, le famose navi veneziane. Il Cansiglio, che è uno dei più bei boschi d’Italia, è stato l’antico “bosco da reme” della Serenissima perché i suoi alberi erano censiti e tagliati soltanto per i cantieri navali di Venezia e in particolare erano utilizzati per costruire i remi delle navi veneziane.

Infine è giusto aggiungere che il detto ha avuto delle mutazioni per cui alcuni testi riportano la filastrocca modificata che cambia nella parte riferita ai trevisani: da

“Trevigiani pan e trippa” a “Trevigiani Radicioni”

chiaramente facendo riferimento alla produzione nel trevigiano del famoso “Radicchio”.

Di origine incerta, il radicchio appare in Italia nel XVI sec. in provincia di Treviso, ma se ne hanno notizie sicure solo a partire dalla seconda metà dell’800.

La sua consacrazione si ebbe per opera dell’agronomo Giuseppe Benzi, il quale diede vita alla 1ª mostra del radicchio il 20 dicembre 1900, nella centrale Loggia di piazza dei Signori a Treviso.

Per questo motivo ritengo che questa variante abbia avuto posto nella filastrocca solo alla fine della dominazione veneziana.

Traduzione: Rovigoti vino e fumo.

Rovigo è una città che non è dotata di una reputazione e se ce l’avesse, sarebbe sicuramente non elevata. La sua storia, le sue opere con il loro valore storico non sono conosciute e se conosciute non sono valorizzate. Certo i suoi monumenti non si possono paragonare ai tesori delle città limitrofe: Ferrara, Padova Vicenza, sono però interessanti e val la pena di visitarli.

La città è sempre stata, per secoli, al centro di un territorio pieno di paludi ed acquitrini, una terra poco salubre con un clima umido, con una economia gracile e di sussistenza e fino a pochi anni fa con scarsi collegamenti stradali; si pensi che la strada principale che collega Rovigo a Venezia è di origine romana (la Romea).

Tutto questo certamente non attirava la voglia di vivere e ha relegato Rovigo con i suoi abitanti ad una posizione non certo positiva, rispetto alle altre città della Serenissima.

Al pari, anche in questa filastrocca, Rovigo è collocata in una posizione non simpatica: dove i Veneziani sono gran signori e i Padovani gran dotori, gli abitanti di Rovigo devono accontentarsi di molto meno: al massimo semplici fumatori e bevitori cioè persone senza grande ingegno né impegno e capaci solo di bere e fumare.

Eppure Rovigo offre squarci che potresti trovare a Padova o Vicenza.

La sua lunga storia la si legge nelle cinte murarie di epoca romana, restaurate recentemente, e nella bella piazza Vittorio Emanuele, dominata dal leone marciano che i veneziani piazzavano in ogni città della loro Repubblica.

I veneziani arrivarono nel 1492 e tranne per le occupazioni estense e spagnola durante la guerra della Lega di Cambrai, restarono fino alla fine della Repubblica.

Rovigo divenne una città molto attiva da un punto di vista culturale.

In questo contesto il nome “Rovigo”, sino ad allora dall’origine oscure, venne reinterpretato e fatto derivare da Rodigium dal greco rhódon ossia rosa, che riscosse molto successo al punto che in molti arrivarono a trascrivere Rhodigium nel citare i documenti precedenti, aggiungendo una “h” che in realtà non era mai stata presente prima di allora.

Lo stesso Ludovico Ariosto ne rimase affascinato e nel suo Orlando Furioso scrisse:

la terra, il cui produr di rose

le dié piacevol nome in greche voci

Rovigo ancora oggi si distingue per la raffinata eleganza rinascimentale e neoclassica della sua piazza, dei suoi palazzi e delle sue chiese. Chi viene a Rovigo rimane affascinato dagli angoli nascosti che la caratterizzano: la piazza principale, intitolata a Vittorio Emanuele II, è circondata da edifici che proprio per una certa disarmonia architettonica, testimoniano le diverse influenze a cui la città è stata sottoposta.

E allora come si spiega questo attributo che alla maggioranza degli abitanti di Rovigo non piace a cominciare da “rovigotto” al posto di rodigino e che li ritrae come ubriaconi e nullafacenti a cui piace solo fumare?

Ritengo che i rodigini siano stati estimatori del tabacco perché in passato la coltivazione del tabacco in questi territori era molto presente prima di venir sostituita da coltivazioni più redditizie.

Tutt’ora passando per questi luoghi ad occhi attenti è possibile riconoscere i profili dei vecchi essiccatoi che si profilano nella campagna.

Per quanto riguarda “bacco” nessun dubbio nel ritenere che Rovigo sia rinomata per una eccezionale grappa ma la cui storia è al massimo di 200 anni.

Ritengo invece che Rovigo e tutto il Polesine sia stato in passato una terra a vocazione vitivinicola in quanto c’è stato un tempo in cui il vino Polesano era tenuto in gran considerazione.

Secondo lo storico inglese Hugh Johnson, autore di una sistematica “Storia del vino”, nel passare in rassegna i “Grands Crus” della Roma antica, colloca ai primi posti il “vinum Hadrianum”, la cui produzione si situava nei pressi di Adria.

Un primato vitivinicolo che probabilmente è rimasto invalso anche durante l’Alto Medioevo, tanto che al tempo, la vite risultava una coltura specializzata, presente in un appezzamento a sé stante e circondato da fossati e siepi.

Le cose dunque in Polesine, per quanto riguarda la vite, devono essere mutate in seguito all’inserimento di nuove colture come ad esempio il mais, la cui diffusione nel resto d’Italia inizia proprio da qui nel 1554. Il riso e la canapa, per esempio, sono stati imposti dalla Repubblica di Venezia: il primo come coltura di bonifica nelle terre appena prosciugate e la seconda come pregiata materia prima per l’indotto dell’Arsenale.

Fatto sta che alla fine del XIX secolo le cronache restituiscono un Polesine totalmente incapace di produrre vino di qualità come lo intendiamo noi adesso.

Inoltre è noto che solo i ricchi vogliono buon vino, i poveri molto vino”. In poche parole: il vino polesano era destinato al consumo popolare, a basso prezzo, senza qualità e quindi dalla popolazione rovigotta, non certo ricca, sicuramente abusato.

In tale situazione le coltivazioni non erano destinate a resistere nel tempo.

Alcuni testi riportano la variante:

Co Rovigo no me intrigo Traduzione Con Rovigo non mi impiccio

Cioè non ci metto bocca, non mi interessa, mi tengo a debita distanza da quel posto: un rifiuto degli altri cittadini veneti ad una qualsiasi forma di integrazione e di relazione.

Gli abitanti però, per conoscenza diretta, sono molto simpatici (la tata di mio figlio è rovigotta), a loro modo socievoli, e specialmente molto ospitali…basta che non gli dite che sono Rovigoti quasi sentano che la filastrocca non stia dando loro una immagine positiva.

Io ritengo derivi dal fatto che oltre ad essere circondata da un’enorme palude, Rovigo è immersa nella nebbia e sembra essersi abituata a uno strano tipo di isolamento: non geografico, che anzi si potrebbe dire strategico, quanto ambientale.

La nebbia qui, è molto fissa, che si potrebbe tagliare con un coltello tanto sembra solida e che ha, in veneziano, un nome preciso: caigo, termine che si usa per la foschia lagunare, per la densa bruna della campagna e per il nebbione della valle padana. Qui a Rovigo c’è la sintesi di tutti i fenomeni che portano al caigo.

Inoltre nel Veneto, di una persona che non sa bene dov’è, che ha perso la strada o anche la testa si dice: “perso pal caigo”

Ecco, Rovigo è letteralmente “perso pal caigo”.

Traduzione i Cremaschi sono sciocchi, stupidi.

Difficile trovare in letteratura spiegazione convincente sul perché i Cremaschi sono stati considerati sciocchi o stupidi.

La spiegazione immediata è quella che deriva dal fatto che l’economia di Crema ai tempi della Serenissima era prettamente agricola e quindi la popolazione rappresentava lo stereotipo del contadino sempliciotto, limitato, stupido.

L’agricoltura di Crema durante la Serenissima primeggiava nel lino, una eccellenza cremasca di grande prestigio. Scriveva Nicolò Bon, numismatico veneziano che è stato Podestà e Capitano di Crema dal 1597 al 1599: “Il traffico con il quale si sostenta così numerosa plebe consiste per il più nell’arte del lino, fabricandosi quantità grandissime di certe telle vergate per marcancia, mantilli et filli bianchi, nel che s’impiegano persone di ogni condittione, essendovi cinquecento e più telleri che lavorano di continuo in queste merci”.

Che la popolazione fosse prevalentemente contadina lo conferma il fatto che, durante il carnevale del 1955 ci fu un concorso per stabilire una maschera tipica cremasca e non a caso, un oste (tal Paolo Risari), creò il Gagèt col sò uchèt.

Gagèt è vezzeggiativo di gagio (pl. gagi), che, con molta ironia, i cittadini di Crema chiamavano i contadini di campagna che giungevano a Crema per il mercato.

Il gagèt veste l’unico abito buono che ha (‘istìt scapàt) vistose calze bianco-rosse e zoccoli di legno (scalfaròcc e saculòcc) ai piedi. Porta un fazzoletto bianco e rosso al collo e una coccarda appuntata al petto, con i colori bianco e rosso della Città di Crema. Usa un bastone (curbèla) e tiene in braccio un cesto di vimini con un’oca (uchèt) viva.

Il Gagèt col sò uchèt è l’emblema del carnevale cremasco e come tradizione apre da sempre la sfilata.

Ma non mi convince del tutto!

Dobbiamo pensare che Crema, con la ratifica della pace di Rodi (9 aprile 1454) e per tre secoli e mezzo fino al 1797, fu suddita di Venezia con un rettore veneziano.

Crema era una exclave della Serenissima ed una enclave del Ducato prima visconteo e sforzesco, poi francese e poi per lungo tempo spagnolo. Una realtà geopolitica unica nella storia: una città di confine che aveva tutto intorno città nemiche di Venezia.

Il territorio cremasco era infatti completamente circondato dallo stato di Milano e Crema era collegata alla provincia di Bergamo e alla Repubblica Veneta attraverso una stretta via chiamata “strada dello Steccato” (detta anche strada Cremasca o strada Regia), fonte di continue discussioni ma anche via attraverso la quale praticare il contrabbando o via di fuga per qualche ricercato dalla giustizia dell’uno o dell’altro statox

Il confine era segnalato da cippi (o termini) in granito: erano oltre quattrocento e ne sono rimasti ben pochi.

Ecco cosa scrive Andrea Bernardo, podestà e capitano generale di Crema, nella relazione inviata alla fine del suo mandato nel 1562:

“Il territorio di Crema è longo miglia 13, largo 7, e seben è poco, fa però il viver di quelli popoli sì di dentro come di fuori per essere fertilissimo con il beneficio dell’adaquare; tutto è circondato dallo Stato di Milano, e Crema è posta nel mezo, distante da Bergamo miglia 24, da Lodi 10, da Milan 28, et da Piasenza 30. Né v’è altro che una strada dimandata la strada Cremasca, ch’è verso il territorio di Bergamo, per la quale si può entrare ed uscire di quel territorio senza toccar il Stato di Milano. Sono in detto territorio ville 52 e anime 19864”.

Una sorta di Hong Kong per la Cina.

La Repubblica Veneta potenziò notevolmente la cinta muraria con terrapieni e bastioni, ancor oggi in parte visibili, e Crema fu eretta a diocesi nel 1580 superando la vecchia divisione che vedeva il territorio divise nelle tre diocesi di Piacenza, Cremona e Lodi.

Il santo patrono è San Pantaleone di chiara origine veneziana. L’impronta della Serenissima è rilevante in tutto il centro storico con il Leone di San Marco che domina l’arco del Torrazzo e la torre del Palazzo Pretorio

Crema veneziana per trecentocinquanta anni…ma quanta Venezia c’è a Crema?

Sicuramente tanta nell’arte, nell’architettura e sicuramente nella riconoscenza dei cremonesi.

Ma non certo nel dialetto!

Che non è veneziano o veneto in genere: il cremasco (Cremàsch) è un dialetto di tipo gallo-italico della lingua lombarda appartenente al gruppo orientale.

Per inflessioni, cadenze e modi di dire è abbastanza simile al dialetto bresciano, al dialetto bergamasco, al dialetto soresinese e al dialetto alto mantovano.

Ritengo quindi che si deve cercare una spiegazione più convincente sui modi di dire, detti e proverbi in quel dialetto, figli di canzonature fra vicine città ma sempre con un fondo di verità; detti che poi nel corso dei secoli vengono ripresi nei territori veneti e condensati nella filastrocca. Una sorta di enclave linguistica!

Ecco quindi che troviamo come erano visti i cremaschi nella Bassa padana chissà da quanto tempo:

I laurént da Crèma a mangià i süda, a laurà i trèma

I lavoratori di Crema a mangiare sudano e a lavorare i trema

Seguito da un modo dire ancor più chiarificatore:

Mestèr cremasch o Laùr ala cremasca

Mestiere cremasco o Lavorare alla cremasca

Si narra (specie dai dirimpettai dell’otre Adda) che nelle profonde campagne cremasche era in uso un singolare passatempo. Scavare buche per riempirle con terra proveniente da altre buche, scavate ex novo per riempire le prime

Ma il detto era molto in uso per indicare un lavoro malfatto, eseguito da inetti, incapaci, pasticcioni…che in sintesi tipicamente veneziana si dice: fatto da un cojon!

Diverse sono le traduzioni di “tajacantoni o tagiacantoni” che letteralmente significa tagliare o smussare l’angolo.

Da qui però sorge una domanda: è un complimento, un’offesa o uno sberleffo?

I Bresciani, che vorrebbe che questo fosse un attributo positivo, fanno notare che nel loro dialetto il termine “cantù” lo usano sia per dire “accantonare” (la scagna róta l’hó lasàda lé en d’èn cantù = la sedia rotta l’ho lasciata in un angolo) sia per indicare un incrocio in una via; quindi un “tajacantoni” a loro dire, è chi nel proprio percorso non si attiene proprio a tutte le svolte ufficiali della via.

Un complimento, quindi, se la vediamo con la capacità di trovare soluzioni innovative, di arrivare comunque a un risultato.

Si potrebbe eccepire che potrebbe in ugual modo vederlo come difetto se indica la disponibilità a cercare scorciatoie saltando con furberia regole e leggi.

Si deve osservare che la filastrocca è in lingua veneta, quindi, niente di tutto questo!

In questo contesto per quasi tutti la traduzione di “tajacantoni” è “traditori”; per alcuni “infidi” che è un sinonimo di traditori.

Ritengo che la nomea di traditori o infidi i bresciani se la siano presa durante le guerre di Lombardia: una serie di conflitti che ebbero luogo in Italia settentrionale e centrale tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano e che coinvolse come alleati di uno o dell’altro tutti gli stati del centro-nord Italia.

La città di Brescia si diede a Venezia nel 1426. L’intero territorio bresciano rimase sotto la Repubblica di Venezia fino al 1797, eccetto per il periodo tra il 1509 ed il 1516.

Brescia e il Bresciano rappresentavano la provincia più vasta e ricca della terraferma veneziana con un territorio molto vasto e geomorfologicamente diverso e che comprendeva la riviera di Salò, la Val Sabbia, la Val Trompia e la Val Camonica.

L’inizio della guerra fu subito favorevole alle forze veneziane che avevano come comandante generale uno dei più famosi Capitani di ventura di quel tempo: il conte di Carmagnola, che aveva abbandonato pochi anni prima il servizio proprio del Duca di Milano.

Gli odi profondi tra le principali famiglie nobiliari bresciane furono il perno principale per la conquista della città e il passaggio alla dominazione Veneziana che il Carmagnola seppe intelligentemente approfittare.

Il Carmagnola entrò con molta facilità in Brescia, non incontrando alcuna difesa organizzata pur essendo una città fortificata con un possente castello che aveva respinto, in anni precedenti, numerosi assalti di forze ben maggiori e più agguerrite.

La città fu praticamente consegnata alle truppe venete, senza colpo ferire, dagli stessi notabili bresciani in lotta fra loro per ambizioni personali e specialmente per violenti risentimenti verso chi era stato favorito prima dalla Signoria di Milano.

Si precipitarono infatti a servire la Serenissima per aver vantaggi nella scalata sociale ed economica e per ottenere posti di potere di primo piano in Brescia.

In breve tempo, nell’estate di quel 1426, passarono dalla parte di Venezia, senza opporre alcuna resistenza a delle piccole avanguardie venete, anche la Valle Trompia e la Val Sabbia.

Già questo sarebbe sufficiente per dare ai bresciani un’etichetta di infidi e traditori, ma questo atteggiamento di passare da una sponda all’altra fra i contendenti, venne mantenuto per decenni.

La Valle Camonica, anche per la sua collocazione geopolitica di territorio di confine (con la bergamasca e la Valtellina, i Grigioni e il centro Europa), rimase invece legata all’area di influenza viscontea i cui delegati sottoscrissero un patto con i duchi di Milano di reciproche garanzie.

Il Duca di Milano infatti non voleva assolutamente cedere la Valle Camonica perché sua principale fornitrice di armature e armi bianche e via di raccordo con il centro Europa.

Riuscì a concludere un trattato con la Serenissima per una “stabile e perpetua pace” fra le parti (a cui nessuno credeva) in cui risultava che il Visconti rinunciava, a favore di Venezia, a Brescia ed a tutto il suo territorio, esclusa però la Valle Camonica.

Erano presenti però in tutto il territorio occupato dai veneziani, rilevanti forze militari fornite e pagate da potenti famiglie ghibelline (tra cui quella famosa degli Oldofredi), legate da vincoli di parentela ed economiche agli stessi Visconti.

Per cui la tregua durò poco sia perché i veneziani con Carmagnola entrarono nella valle Camonica conquistando castelli fino ad arrivare sotto le mura del castello di Breno, sia perché i Visconti non avevano nessuna intenzione di rispettarla dando ordini segreti ai castellani, a loro ancora fedeli, in modo che i veneziani trovassero chiusi i portoni dei castelli e delle piazzeforti.

Alle proteste dei veneziani i Visconti risposero affermando di essere stati spinti a negare i castelli bresciani, oltre che dall’ordine dell’Imperatore del Sacro Romano Impero (Sigismondo di Lussemburgo), anche per consiglio dei suoi savi e per volontà dei cittadini…

I veneziani furono molto sbrigativi e sconfissero velocemente i milanesi e dopo una lunga trattativa, svoltasi ancora a Ferrara, Venezia ebbe confermato il possesso di Brescia e del territorio bresciano compresa val Camonica.

Venezia fu molto generosa nelle concessioni sia per calcolo di governo che per convenienza politica specie per gli abitanti della Valle Camonica dando loro molte libertà di commercio e di esenzioni di tasse e dazi.

Ma il malcontento non era ancora del tutto scomparso.

La miccia e l’occasione per un improvviso ritorno alle armi fu una congiura, un vero e proprio tradimento, che numerosi ghibellini bresciani, favorevoli da sempre a Milano (e rimasti sempre in “contatto” con i Milanesi), avevano ordito accordandosi col comandante della importante roccaforte di Orzinuovi con l’intento di riconsegnarla al Visconti.

Una breve sospensione delle ostilità si ebbe quando l’Imperatore Sigismondo, più volte sollecitato dei Visconti, calò nel nord Italia dando luogo ad intense, quanto sterili, trattative diplomatiche.

Questo periodo fu fatale al Carmagnola che era stato riavvicinato dai Visconti con approcci che il condottiero riferiva onestamente a Venezia ma che alimentò sospetti di tradimento fino a che non fu arrestato e giustiziato a Venezia, dove era stato convocato ad arte arrivando con scorta d’onore.

Al suo posto la Serenissima elesse, come comandante supremo delle truppe veneziane, il fidato alleato Gianfrancesco Gonzaga alle quali la Repubblica affiancò anche mille Cernide bresciane (primo esempio europeo di “leva militare”).

Il quale mise in atto un’azione militare per minacciare direttamente il cuore della Lombardia passando, ad arte e non casuale, attraverso la val Sassina, Valtellina e val Camonica. Questo poiché si era ridestata, nel comando veneto, la forte preoccupazione del risorgere di simpatie viscontee in alcuni paesi e rocche della Valle dove restavano grandi l’influenza e la fedeltà di alcune famiglie ghibelline, partigiane del Duca milanese.

Il giorno 8 aprile 1433, dopo i soliti lunghi negoziati dovuti soprattutto all’ostinazione del Visconti, che voleva restituita alla sua signoria la Valle Camonica e conservati i confini all’Oglio, fu conclusa un’ennesima tregua (di compromesso), sempre presso la Corte di Ferrara.

Anche questa tregua però non era destinata a durate a lungo e ben presto Brescia, nel 1438, ritornò ad essere centro e fulcro di una nuova guerra, ostinatamente voluta dal solito Filippo Maria Visconti, che aspirava al recupero dei vasti territori che aveva dovuto cedere e in special modo della Valle Camonica dove ancora una volta famigli nobili ghibelline, appoggiate dai Valtellinesi e dalle truppe milanesi mandate da Pietro Visconti, avevano fatto sollevare buona parte di quei borghi e li aveva spinti a darsi al Duca di Milano senza colpo alcuno di balestra.

Molti paesi approfittando nuovamente della situazione militare che si era creata, subito provvidero a farsi riconoscere particolari privilegi (politici ed economici) dal nuovo (e vecchio) Signore.

La Serenissima, dopo qualche riflessione di troppo, comprese la gravità della situazione che si era creata nelle valli bresciane e in Valtellina, e vista la necessità di colpire immediatamente le schiere milanesi, spedirono in Valle Camonica numerose e ben armate truppe al comando del famoso capitano generale Bartolomeo Colleoni.

Seguirono azioni belliche dove videro Pietro Visconti molto attivo nel sollecitare al tradimento i signori valligiani (e molti risposero positivamente) e a fomentare rivolte anche concedendo privilegi notevoli.

Tutto questo mise in difficoltà Venezia e ci vollero numerosi e sanguinosi scontri tra i due eserciti fra cui spicca la resistenza del castello di Breno, ma alla fine prevalsero le truppe venete.

La Repubblica, malgrado il tradimento consumato poco prima, riconfermò tutti i privilegi che aveva già precedentemente concesso, però, questa volta, a ricordo di quanto successo solo l’anno prima, con alcune “ordinanze” annullò tutte le infeudazioni concesse da Milano alle varie famiglie ghibelline che erano passate dalla parte del nemico e avevano servito il Visconti in questa che sarà la sua ultima avventura militare in terra camuna.

Dimostrando sagacità politica e voglia di pacificazione, Venezia, nei “capitolati di sottomissione” che furono fatti sottoscrivere dai vari paesi che si erano ribellati, concesse la clausola del ritorno “libero e senza condizioni” in patria di coloro che avevano tradito passando dalla parte dei Visconti e in quasi tutti i casi venne anche posta in atto, nei loro confronti, la restituzione dei beni e la rifusione nelle proprietà che erano state sequestrate o confiscate.

Non ci sono dubbi quindi, leggendo questa sintesi storica, sul perché i Bresciani erano considerati dai veneti “traditori” e “infidi.”

Molti testi riportano la traduzione di “brusacristi” , letteralmente “brucia Cristi”, come “senzadio”.

Nessun dubbio sul motivo di questa nomea che ha un riferimento storico preciso e riporta la data del 1448 (alcuni testi lo collocano nel 1444) quando infuriavano lotte violente fra i Guelfi e Ghibellini.

Bizzarro il fatto che l’episodio avvenne a Crema e specificatamente nel Duomo dove c’era un grande crocefisso che divideva la navata principale fra i Guelfi e Ghibellini e che fu motivo di dispute fra le due fazioni.

I Guelfi si erano appropriati dell’immagine del Cristo prendendolo come proprio emblema. Non contenti, facevano osservare, non senza ironia e disprezzo, che il viso del Cristo, che era rivolto verso la parte riservata ai ghibellini, aveva una espressione evidente d’accusa per la enorme sofferenza che accusava.

Questa storia andò avanti talmente tanto ed in maniera insistente che qualcuno perse la pazienza.

Giovanni Maria Alchini era un iroso bergamasco comandante dei mercenari di parte ghibellina. Entrato in Duomo con un manipolo di soldati, prese tutti gli oggetto che portavano un segno guelfo, li accatastò al centro del duomo e gli diede fuoco; subito dopo staccò il Cristo dalla parete e lo buttò sul falò.

Fu allora che avvenne il miracolo rimasto leggendario: il Cristo a contatto con la fiamma ritrasse i piedi e piegò le ginocchia.

Ancora oggi si può ammirare il Cristo appeso alla cancellata con le ginocchia piegate.

Certo che Cremaschi guadagnarono una immagine miracolosa.

Per contro i bergamaschi si ritrovarono con la nomea terribile di “senzadio”.

Traduzione: E Belluno? Povero Belluno, tu sei proprio di nessuno!

Ma come si è potuto dire che Belluno non era di nessuno, emarginata!

E certamente non è migliore la variante, poco usata, “Ti Belun no ti vol nessun! Tu Belluno non ti vuole nessuno!”

Si deve ricordare che Belluno si diede a Venezia a cominciare dal 1404 e poi stabilmente dal 1420 e rimase sotto il buon governo della Serenissima fino al 1797.

A Venezia fu fedelissima; nella “Guida di Belluno” di G. Fontana si dice: “in questo periodo Belluno fu sempre a fianco di Venezia, anche nelle guerre che questa dovette sostenere, e non rinnegò mai il nome Veneziano” neppure durante la guerra della lega dei Cambrai dove fu ridotta ad un campo di battaglia e dovette subire dal 1508 al 1512 la dominazione di Massimiliano I d’Asburgo.

Testimone di questa dedizione assoluta di Belluno alla Serenissima si manifestava con una festa appropriata: La Festa della Miuma.

Così riferisce sempre il Fontana:

Era così chiamata (festa della MIUMA ) quella che i Bellunesi celebravano in grande solennità il 1 Maggio di ogni anno a ricordo della dedizione di Belluno a Venezia. In quel giorno la nobiltà cittadina, insieme al Rettore, si recava a Mussoi per ascoltare la santa Messa nella chiesa dei Ss Filippo e Giacomo. Ritornati poi in città presentavano al Rettore, nella sua residenza, 12 zecchini d’ oro e venivano trattenuti per un rinfresco mentre al popolo, riunito in piazza, veniva offerta una merenda.”

Venezia diede a Belluno grande autonomia e ne ottenne in cambio fedeltà assoluta specie dal ceto contadino e popolare. D’altra parte al governo veneziano, come sempre molto pragmatico, si servì dell’autonomia politica come scusa per non attuare alcuna politica di sviluppo nel Bellunese.

A Venezia interessavano solo due cose: la posizione strategica di difesa dal nord di tutta la pianura veneta e i legnami e minerali del Bellunese che gli garantivano prodotti manifatturieri a basso costo per l’attività navale sia in legno che in ferro battuto.

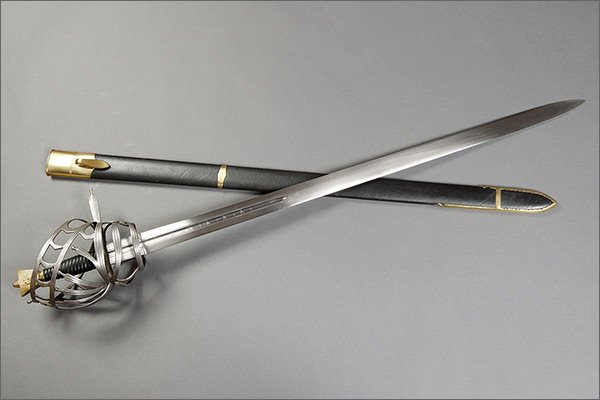

E ancora! Come si fa a dire che Belluno non la “voleva nessuno” pensando che le spade del Bellunese nel ‘500 primeggiavano a livello europeo tanto che armavano svariati eserciti in Europa!

Le spade forgiate dai abili maestri bellunesi raggiunsero, in molti casi, livelli qualitativi così alti da essere ricercate dai sovrani più importanti di quei tempi, che le vollero per arricchire e dare maggiore lustro alle loro collezioni personali.

E che dire del maestro bellunese Ferara che diede vita alla Schiavona: la spada più nota della Repubblica Veneziana, essendo legata ai suoi ultimi due secoli di storia, terminando il suo servizio con l’occupazione napoleonica del territorio della Serenissima.

Il detto non trova fondamento nella storia ed il fatto che fosse un territorio prevalentemente montano e quindi luogo difficile da raggiungere, freddo, nevoso e conseguentemente “fuori dal giro” mi sembra ancor più debole come spiegazione.

Ritengo invece che sia una licenza poetica del “vox populi” che nell’elaborare nel tempo il detto alla fine comprendeva tutte le città della Serenissima tranne Belluno o perché “nessuno”ci aveva pensato o perché “nessuno” aveva trovato qualcosa da dire sui Bellunesi.

Ma che dovevano essere compresi perché ne avevano diritto, magari solo alla fine della Filastrocca.

Molto divertente la seguente Vignetta disegnata e trovata in Internet e di cui non sono riuscito a decifrare la firma che riporto e dove la Filastrocca trova una sua sintesi anche se comprende solo le città del Veneto.